気をつけたい「食中毒」

知っていますか、

予防の3原則

食品保健課

食品衛生監視員

これからの季節、気をつけたいのが食中毒。気温、湿度が上昇する夏は食中毒菌が活発になる時期でもあります。特に抵抗力の弱い高齢者や持病のある方は、症状が重くなるケースもあります。

食中毒の予防法について、熊本市保健所の川村凌平さんに話を聞きました。

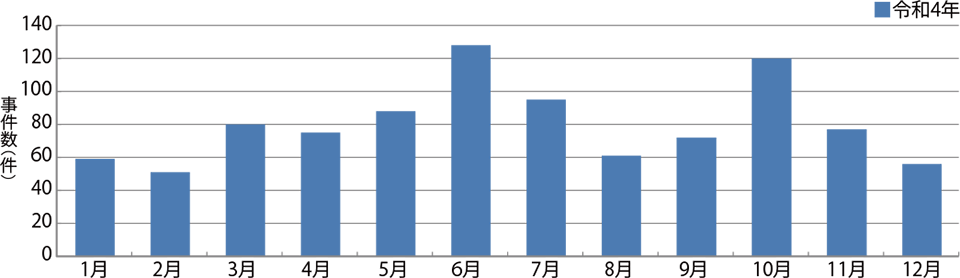

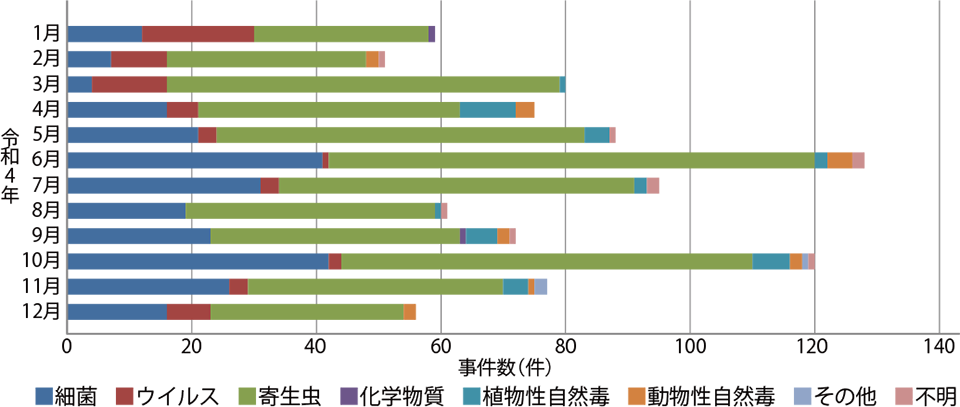

そもそも、食中毒とは?気温の高い6~9月特に注意

食中毒とは、細菌やウイルス、有害な物質等がついた食べ物を食べることによって、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状、神経障害などがでる病気のことです。

食べてから発症するまでの時間や症状は様々ですが、時には死亡したり、重い障害が残る場合があり怖い病気でもあります。

近年は、アニサキス、カンピロバクター、ノロウイルスによる食中毒事件が多く発生しています。

細菌による食中毒は気温と湿度が高い6月~9月に比較的多く発生しますが、ウィルスによる食中毒は冬に発生します。

菌は、主に土や水の中、人や動物の皮膚や体の中にもいて身近に存在します。

よって飲食店での食事の時だけでなく、家庭でもどこででもおこる病気です。

「つけない」「増やさない」「やっつける」家庭で食中毒を予防するための3原則

合理的な衛生管理手法として「HACCP」があり、食品事業者はこれに沿った衛生管理が義務付けされています。

これはアメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙食の安全性を確保するために生み出した手法です。

厚生労働省もこのHACCPをもとに、家庭で食中毒を起こさないために、細菌等を「つけない」「増やさない」「やっつける」の3原則を掲げています。

「食品の購入」「家庭での保存」「下準備」「調理」「残った食品」のシーンにわけて6つのポイントで注意を呼び掛けています。

食品の購入で注意する点は、生鮮食品はなるべく新鮮なものを、消費期限などをチェックして購入し、保冷剤などと一緒にすぐに持ち帰りましょう。

保存時の注意点は、冷蔵・冷凍食品などは冷蔵庫や冷凍室にすぐに入れる。

その際、肉や魚は個別に袋に入れ、肉汁などのドリップが他の食品に付かないようにしましょう。

また、適切な温度を保つためにも、冷蔵庫の詰めすぎには注意が必要です。

下準備と調理時の注意点は、手を洗うのはもちろん、まな板や包丁などの調理器具はしっかり洗い、肉、魚とほかの食材で使い分けすることがおすすめです。

冷凍食品は、冷蔵庫か電子レンジで解凍し、解凍したら直ぐ調理します。

加熱調理は食品の中心温度が75度になって1分以上の加熱が必要です。

ノロウイルスをやっつける場合は中心温度が85度~90度以上で90秒以上の加熱が必要です。

食事の時にも菌をつけないよう必ず手を洗い、常温で長く放置しないことも大切です。

病原性大腸菌(O157)は常温で15~20分で2倍に増えるというデータもあります。

残った食品は、早く冷えるように浅い容器に小分けにして冷蔵庫や冷凍庫に保存。

調理してから時間がたちすぎたと思ったら、ためらわずに捨てましょう。

残った食品を温めなおすときは、十分に加熱するのも大切です。

このように菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」を徹底して調理して食事することが、食中毒の予防につながります。

それでも、食中毒にかかったかもしれないと思ったら速やかに医師の診断を受けましょう。

自己判断で安易に考えると重症化してしまうリスクもあります。

これからの季節は特に食中毒予防3原則を徹底して、暑い夏を元気に乗り越えましょう。

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント

- 消費期限などの表示をチェック

- 肉・魚はそれぞれ分けて包む。できれば保冷剤(氷)などと一緒

- 寄り道をせずに真っすぐ帰る

- 帰ったらすぐ冷蔵庫へ

- 肉、魚は汁がもれないよう包んで保存

- 冷蔵庫は10℃以下に維持

- 冷凍庫は-15℃以下に維持

- 冷蔵庫の内容量は7割程度

- 冷蔵庫内温度に影響を与える

扉の開閉は控える

- こまめに手を洗う

- 冷凍食品の解凍は冷蔵庫で

- ゴミはこまめに捨てる

- 包丁やまな板は、肉や魚を切ったら洗って熱湯をかけておく

- 野菜もよく洗う

- 包丁などの器具、ふきんは洗って消毒

- 井戸水を使っていたら水質に注意

- タオルやふきんは清潔なものに交換

- 作業前に手を洗う

- 台所は清潔に

- 加熱は十分に(めやすは中心部分の温度が75℃で1分間以上)

- 電子レンジを使うときは均一に加熱されるようにする

- 調理を中断したら食品は冷蔵庫へ

- 食事の前に手を洗う

- 盛り付けは清潔な器具、食器を使う

- 長時間室温に放置しない

- 作業前に手を洗う

- 手洗い後清潔な器具、容器で保存

- 早く冷えるように小分けする

- 温めなおすときは十分に加熱する(めやすは75℃以上)

- 時間が経ちすぎたりちょっとでも怪しいと思ったら、思い切ってすてる

| 食材 | リスク(特に注意が必要な微生物) | 対策の例 | |

|---|---|---|---|

| 肉 | 病原性大腸菌(O157)など サルモネラ カンピロバクター |

つけない | 取扱い後手洗い、調理器具の洗浄・消毒 |

| 増やさない | 冷蔵または冷凍保存 | ||

| やっつける | 中心部75℃1分以上加熱 | ||

| 卵 | サルモネラ | つけない | 取り扱い後手洗い、調理器具の洗浄・消毒 |

| 増やさない | 冷蔵保存、使う分だけ割って、すぐ料理 | ||

| やっつける | 中心部75℃1分以上加熱 | ||

| 魚介類 | 腸炎ビブリオ | つけない | 取扱い後の手洗い、調理器具の洗浄・消毒 |

| 増やさない | 冷蔵または冷凍保存 | ||

| やっつける | 中心部60℃10分以上加熱 | ||

| ノロウイルス | やっつける | 中心部85~90℃90秒以上加熱 | |

| 生食用魚介類 | アニサキス | やっつける | -20℃24時間以上冷凍 |

| 腸炎ビブリオ | つけない | 水道水で洗う | |

| 増やさない | 4℃以下で保存 | ||

| 生野菜 | 病原性大腸菌(O157)など | つけない | よく洗う |

| 煮込み料理(カレー、シチューなど) | ウェルシュ菌 | 増やさない | 作り置きせず、冷却は速やかに |

| やっつける | 食べる直前にしっかり再加熱 | ||

| 米飯、麺類(炒飯、パスタなど) | セレウス菌 | 増やさない | 作り置きせず、冷却は速やかに |

| 調理後すぐに食べない食品(おにぎり、弁当など) | 黄色ブドウ球菌 | つけない | 手指に切り傷がある人は食品に素手で触らない |

| 増やさない | 低温で保存 | ||